관련링크

삼벽당(三碧堂)

본문

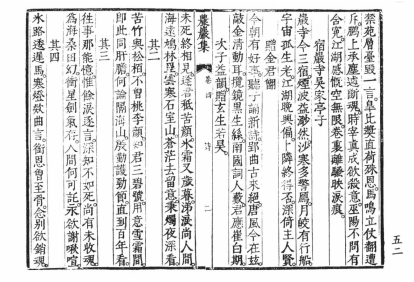

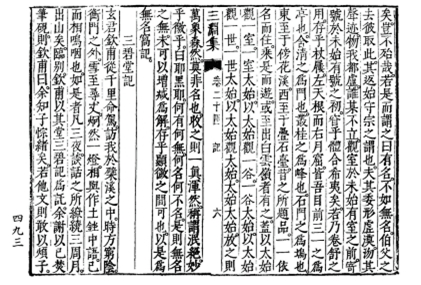

삼벽당(三碧堂) • 창건자 : 현약호(玄若昊, 1659~1709) • 창건시기 : 1700년경 • 위치 : 군서면 죽정서원길 1 삼벽당은 군서면 구림마을 6대 문중의 하나인 성산인 현약호(玄若昊)가 지었다고 전한다. 삼백당은 군서면 구림리에 있다. 성산인 현약호가 집 주변에 소나무, 벽오동나무, 대나무를 심고 삼벽이라 했다. (삼벽당재군서면 구림리 성산현약호소구수식송백죽편당왈삼벽) 적마다 자신이 사는 지방이 외지고 풍속이 경박하여 학문을 추구하지 않는다고 한탄하는데, 그의 뜻은 아마도 독학(獨學)의 어려움을 걱정하는 것 같다. 나는 이에 다음과 같이 일러 주는 바이다. 견문이 좁은 고루함이 있고 풍속이 경박하면 벗을 함부로 대하는 유혹이 있지만, 뜻이 확립되면 이 두 가지는 근심거리가 될 수 없다. 그래서 옛글에 ‘선비는 뜻을 우선시한다.’고 한 것이다. 뜻은 원대한 것이 값지고 또 독실한 것이 값지니, 독실하지 못하면 포기하기 쉽고 원대하지 못하면 안주하기 쉽다. 포기하기 쉽고 안주하기 쉬우면 빈둥빈둥 지내며 일을 폐하게 되는데, 이는 배우는 사람이라면 누구나 갖는 근심거리이다. 이유로 늘 자신을 폄하하여 ‘학문의 길로 나아갈 수 없다.’고 여기고는 한번 힘을 써 보지도 않고, 지레 그 어려움을 근심하여 조금 터득하면 곧 안주해 버리고 더 이상 진보하려 하지 않는다. 이것이 곧 쉽게 포기하고 쉽게 안주하여 학문을 마치기도 전에 빨리 떠나가 버리는 까닭이다. 그러나 이 또한 그 뜻만을 탓할 일로서 거주지가 외지고 풍속이 경박한 탓은 아니다. 옛날 위대한 문학가로 알려진 분들이 어찌 모두 삼하(三河)와 풍호(豐鎬) 60 변방이나 오랑캐 지역에서 분발하여 뛰어나게 학문을 성취해서 후세에 명성이 전해진 이들이 있기도 한데, 그 또한 뜻이 원대하고 독실했기 때문일 뿐이다. 리를 흘러왔다고 안주하지도 않는다. 그리하여 끝내는 반드시 바다에 도달하고야 만다. 선비가 뜻을 품는 것이 어찌 이와 다르겠는가. 다짐하여, 성급하게 포기하지도 말고 성급하게 안주하지도 말아서 학문의 성취를 이룩해야 할 것이다. 그리하면 경박하던 풍속이 나로 인해 교화되어서 뜻이 맞고 취향이 같은 선비가 일어나 서로 도울 것이니, 어찌 거주지가 외져 독학하는 데 따른 근심이 있겠는가. 멀리 있는 새끼가 화답을 한다.”고 하였다. 선(善)은 사람들이 모두 좋게 여기는 것이므로, 선창하는 이가 있으면 반드시 화답하는 이가 있는 것은 이치상 당연한 일이다. 그대가 이 말을 간직하여 게을리하지 않고 노력한다면, 훗날 남녘에 문학 하는 선비가 나왔다는 말을 들었을 때 나는 반드시 다름 아닌 그대라고 말할 것이다. 云 余謂二者不足憂 憂在子之志已矣 夫居僻則有寡聞之陋 俗偸則有燕朋之誘 然 志立而二者不能爲吾患矣 故記曰士先志 夫志 貴遠亦貴篤 不篤則易以沮也 不遠 則易以足也 易沮與易足而怠怠焉廢矣 此學者之通患 而遠方之士則甚焉 以其遠且 僻陋也而常貶焉自小 謂不足以就夫學也 不曾用其力而已 逆憂其難 少有得焉 而輒 安焉不復求進 此其所爲易沮與易足而不待終其學 去之必速者也 然是亦責夫志而 已 非居僻與俗偸者之過也 夫古之以瑰瑋文學之士稱焉者 其人豈皆出於三河豐鎬 之間 而俗豈盡鄒魯哉 往往奮於遐陬夷蠻之鄕 而能傑然自立 聲施後世者 亦其志遠 而能篤爾 今夫水志於海 故日夜以流 不百折而沮也 不千里而足也 終亦必達而後已 士之有志 亦何以異此哉 今子且先篤其志焉 而要之以久遠 毋遽沮也 毋遽足也 以 觀其成焉 則俗之偸也 將自我風之 而其必有合志同方之士興焉 以相輔也 夫何有於 居之僻而獨學之憂焉 詩不云乎 中原有菽 庶民采之 易曰 鳴鶴在陰 其子和之 夫善 者 固人所共取 而有倡則必有和 理之然也 吾子其持是說而不怠用力焉 則異日者聞 南方有文學之士出焉 吾必曰子也 여위이자부족우 우재자지지이의 부거벽칙유과문지누 속투칙유연붕지유 연지입이이자불능위오환의 고기왈사선지 부지 귀원역귀독 부독칙역이저야 불원칙역이족야 역저여역족이태태언폐의 차학자지통환 이원방지사칙심언 이기원차벽누야이상폄언자소 위부족이취부학야 불증용기역이이 역우기난 소유득언 이첩안언불복구진 차기소위역저여역족이부대종기학 거지필속자야 연시역책부지이이 비거벽여속투자지과야 부고지이괴위문학지사칭언자 기인개개출어삼하풍호지간 이속개진추노재 왕왕분어하추이만지향 이능걸연자립 성시후세자 역기지원이능독이 금부수지어해 고일야이류 불백절이저야 불천리이족야 종역필달이후이 사지유지 역하이이차재 금자차선독기지언 이요지이구원 무거저야 무거족야 이관기성언 칙속지투야 장자아풍지 이기필유합지동방지사흥언 이상보야 부하유어거지벽이독학지우언 시불운호 중원유숙 서민채지 역왈 명학재음 기자화지 부선자 고인소공취 이유창칙필유화 리지연야 의 아들로서, 아버지가 영암에 유배와 지내던 1675년부터 1678년 9월 사이에, 여러 차례 영암을 방문하였고, 그때 현약호와 인연을 맺었다. 위의 글은 김창협이 현약호에게 안주하지 말고 열심히 노력하라는 간곡한 당부를 담고 있다. 김창협은 현약호보다 8세 많다. 그는 19세에 진사가 되고, 32살에 증과문과에 장원으로 급제하였다. 이 글은 아마도 외진 지방에 사는 현약호의 학업을 응원하기 위해 쓴 것으로 추정된다. 영평(永平)의 산중에 은거하여 학문에 열중하였다. 1694년 추운 겨울에 현약호가 아들 현수중(玄守中)을 데리고 김창협을 찾아 양주(楊州) 석실(石室)을 방문하였다. 오랜만에 서로 만난 김창협과 현약호는 눈물의 시화를 나눈다. 김창협의 ≪農巖集(농암집)≫에는 < 次子益韻贈玄生若昊(차자익운증현생약호)-자익의 시에 차운하여 현약호에게 주다>라는 제목의 오언율시 다섯 수가 전한다. 62 逢君秪苦顔(봉군지고안) 고대하다 만난 그대 처량하여라 氷霜又歲暮(빙상우세모) 게다가 얼음 서리 매서운 세밑 涕淚尙人間(체루상인간) 죽지 못해 흐느끼며 살아간다오 海遠鳩林里(해원구림리) 구림 마을 해변가는 아련히 멀고 雲寒石室山(운한석실산) 석실 산골 구름 빛 쌀쌀하여라 蒼茫去留意(창망거류의) 가는 사람 남는 사람 아쉬운 뜻을 秉燭夜深看(병촉야심간) 깊은 밤 촛불 아래 더듬어보세 不曾桃李顔(부증도이안) 보기 좋은 복사 오얏 그와 다르니 知君三碧號(지군삼벽호) 알고말고 삼벽당 그대의 호는 用意雪霜間(용의설상간) 눈 속에도 푸른 데에 뜻이 있음을 卽此同肝膽(즉차동간담) 여기서 우리 마음 서로 맞으니 何論隔海山(하논격해산) 산과 바다 막힌 것을 논할 것 있나 殷勤護勁節(은근호경절) 그대여 굳은 절개 고이 보전해 直到百年看(직도백년간) 이대로 한 백년 변치 말기를 <農巖集(농엄잡)> http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_BT_0435A_V001_052B_IMG 往事那能憶(왕사나능억) 쓰라린 과거 어찌 회상할쏘냐 惟餘淚逐言(유여루축언) 말만 하면 눈물이 쏟아지는 걸 深知不如死(심지불여사) 죽는 게 낫다는 걸 깊이 알면서 尙有未收魂(상유미수혼) 아직도 놀란 가슴 진정 못하네 爲海桑田幻(위해상전환) 상전벽해 세월이 바뀐다 해도 衝星劍氣存(충성검기존) 별 찌르는 검 기운 가시지 않아 人間何可託(인간하가탁) 인간 속 그 어디에 이 몸 부칠꼬 永欲謝啾喧(영욕사추훤) 웅성대는 세상을 하직하고파 寒燈款曲言(한등관곡언) 차가운 등불 아래 정담 나누네 銜恩曾至骨(함은증지골) 받은 은혜 일찍이 뼈에 스미어 念別欲銷魂(념별욕소혼) 작별을 생각하니 넋이 녹을 듯 海闊鴻飛得(해활홍비득) 그대는 기럭 따라 남해로 가고 山深鹿視存(산심록시존) 나는야 사슴 벗해 산골에 남아 悲吟向遙夜(비음향요야) 밤 깊도록 서글피 시를 읊자니 松籟曉窓喧(송뢰효창훤) 새벽 창에 솔바람 정적을 깨네 能忘岬寺幽(능망갑사유) 도갑사 호젓함을 잊을 수 있나 朝吟松上雪(조음송상설) 아침이면 솔 위에 덮인 눈 읊고 夜漱竹間流(야수죽간류) 저녁에는 대숲 물로 입을 헹궜지 過去誰非夢(과거수비몽) 과거사 그 무엇이 꿈이 아니랴 吾生久覺浮(오생구각부) 인생살이 덧없음을 진즉 알았네 從君更借問(종군갱차문) 그대 통해 또다시 물어보거니 幾箇有同游(기개유동유) 함께 놀던 옛 친구 몇이 남았나 征馬南行背朔風(정마남행배삭풍) 북풍을 등지고서 남쪽 멀리 떠나는 말 到時春滿竹林中(도시춘만죽림중) 당도하면 대숲 속에 봄기운 가득하리 趨庭樂事何由羨(추정락사하유선) 부모 슬하 즐거움을 선망조차 못하거니 天地茫茫我獨窮(천지망망아독궁) 아득한 천지간에 나 홀로 아비 없네 謫居曾不似湘中(적거증불사상중) 유배지 귀양살이 상중 같지 않았거니 曺家園好留陳跡(조가원호류진적) 조씨 댁 동산에다 발자취를 남기었고 玄老書頻見至衷(현노서빈견지충) 현씨 노인 보낸 글에 깊은 정을 느끼셨네 往事思量每熱中(왕사사량매열중) 과거사를 회상하면 가슴이 뜨거운데 回首鳩林餘一老(회수구림여일로) 돌아보니 구림에 노인 한 분 생존하여 數行詩札訴危衷(수행시찰소위충) 몇 줄의 시찰로 깊은 충정 호소하네 나를 찾아왔다. 그때 마침 겨울의 막바지여서 사립문 밖에는 눈이 8~10척에 이르렀다. 등 하나를 환하게 밝히고 함께 흙으로 만든 화로를 가운데에서 이야기를 나누다 그치고는 서로 오열했다. 이렇게 하길 무릇 삼 일이었다. 대화를 나눈 곳은 삼면이 월출산으로 둘러싸인 곳이었다. 작별할 때 흠보가 그 당을 삼벽(三碧)이라 하면서 기문을 부탁했다. 나는 붓과 벼루를 이미 태워버렸다고 하며 사양했다. 번거롭게 하겠는가. 자네의 부친은 일찍이 나의 부친을 위해 죽림정기(竹林亭 記)를 써주셨네. 지금 그 글이 아직도 벽 위에 남아있는데, 자네가 어찌 이를 잊을 수 있겠나. 내 당과 이 정자는 같은 집이네. 소나무 하나와 잣나무 하나가 있고 여기에 빼어난 대나무로 이어서 뜰의 푸르름과 울창하게 합하였네. 이와 같아서 이름하여 ‘삼벽’이라 했네. 일찍이 우 옹(尤翁)에게 청하여 ‘삼(三)’이라는 큰 글자를 얻었네.” 말했다. “이것은 아마도 우 옹의 절필이네, 탐라(耽羅)로 가는 배가 내일 출발이어서 오늘 이를 썼네. 만덕(萬德)의 백련사(白蓮寺)에 계실 때 고래 등 같은 파도가 연안까지 쳐서 죽음이 눈앞에 있었네만 사람들이 기슭으로 구름 같이 몰려와서 글자를 구했네만 감히 사달(舍達) 65 의 말로 우 옹에게 길게 늘어놓지 못했네. 우 옹은 이 청에 대해 그 이름의 뜻을 크게 아낀다고 여긴 나머지 필치를 빼어나고 힘차게 발휘하였네. 그래서 지금까지도 걸려있는 것일세. 서리 같은 줄기와 눈 같은 가지는 위엄스럽고 들의 푸르름과 서로 조화를 이루며 아래를 굽어보고 위를 우러러보는 정성에 기탁 했으니, 여러 죽정(竹亭)의 글을 보면 흠이 없다네. 내 당이 비록 작으나 중히 여기는 바가 여기에 있네.” 흠보가 이렇게 부탁하니 말이 있든 없든 모두 내가 차마 거절할 수 없는 바이다.” 다했으나 세상 사람들의 논의는 지금까지도 정해지지 않았다. 자네 부자는 남쪽 땅에서 특별히 시종 존경과 신뢰를 받아 화를 당하지 않고 흩어지지 않았다. 한 조각 종이나 남은 묵을 곤구(崑丘) 66 가 불타 재가 되는 재앙에서도 걱정이 없게 하고 벽사(碧紗) 67 와 편액을 받들어 해후하게 만들어, 그 정신이 이곳에 모이게 하였다. 그 자취가 지켜져 그 사람을 흠모하게 되고, 그 사람을 흠모하게 되어 그 도가 숭상받게 되는 것이며, 그 도기 숭상받게 되어 그 절조가 권장되는 것이다. 때문에 마음이 이 당에 있으면, 나는 부끄러운 바가 없음을 알고, 그 기탁한 것이 심원하다는 것도 볼 수 있다. 석실(石室)의 무성함과 화양(華陽)의 즐거움처럼 부친과 우옹은 일찍이 이로 교분을 맺었다. 자네 집 뜰의 죽림의 운치는 또 이와 함께 쇠하지 않을 것이다. 넓혀서 말하자면, 이것이 또 삼벽의 의미이다. 아 기묘하다, 지금 산과 내가 간격이 있지 않고 추위와 더위에 옮기거나 빼앗기지 않음이. 비록 백 년이라도 하루 같다고 할 수 있고, 비록 천 리라도 하나의 당을 볼 수 있다. 우리 두 가문이 함께 화목한 것이 이와 같다. 내가 사는 곳은 가장 그늘진 골짜기로, 소나무와 잣나무가 시내와 골짜기에 없지 않으나 유독 대나무를 얻어 함께 하지 못했다. 장차 이곳을 돌며 남쪽의 구름으로 머리를 들고 옥 같은 바람 <三淵集(삼연집)> http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_MO_0439A_A165_493L_IMG 소리가 있는 곳에서 푸른 피를 기탁할 따름이다. 與作土銼中語 已而相嗚咽也 如是者凡三夜 談話之所繚繞三周 月出山矣 臨別 欽 甫以其堂三碧記爲託 余謝以已焚筆硯 則欽甫曰 余知子悰緖矣 若他文則敢以煩子 子之先君子嘗爲吾翁作竹林亭記 則今其文尙壁上留也 子豈忘之哉 吾堂於斯亭 卽 其同宮 而爰有一松一栢 以承其檀欒 蔚然庭翠合焉 若是而名之曰三碧 嘗請于尤翁 得三大字矣 余問尤翁之筆尙在乎 曰在 曰何從得之 欽甫欷歔有間曰 是殆尤翁絶筆 也 耽羅之船明日發 而今日寫此 乃在萬德之白蓮寺時 鯨濤簸岸 死生在前 而人客 之自崖送者 方且乞字如雲 無敢以舍達之說廣尤翁 尤翁於此請 似是愛其名之意爲 多 以故其筆分外奇勁 今揭之 凜乎其霜幹雪莖 與庭碧相低昂 于以寓俯仰瞻挹之誠 一視諸竹亭文而無間焉 吾堂雖小 所重有在爾 余斂袵起坐 泫然而應之曰 欽甫之屬 以此 有言無言之間 皆吾所不忍也 嗚呼 葦嶺之南 以際大海 先君與尤翁心迹盡此 而公議之在世者 至今有未定焉 子之父子在南士中 特能終始慕用 不以禍故而少解 至使片蹄殘墨 無恙崑丘烈燼之餘 而碧紗璇額之奉邂逅 精神之斯會 夫存其蹟 所以 慕其人 慕其人 所以崇其道 崇其道 所以勵其操 是其爲心之貞 雖謂之獨也靑靑可 也 以是心處斯堂 吾知其無所愧矣 亦見其所寄者遠矣 石室之茂 華陽之悅 先君與 尤翁 蓋嘗以此託契矣 子之家庭竹林之韻 又將與之不衰 廣而言之 是又三碧之義也 嗚呼其奇矣 今不以山川有間隔 不爲寒暑所移奪 雖百年可如一日 雖千里可視一堂 惟我兩家爲同調者如此 而若吾所居最爲陰峽耳 寒松苦栢 澗谷所不乏 獨不得此君 而參焉 其將盤桓於此而矯首南雲 以寄淸血於風玉之所而已 상여작토좌중어 이이상오인야 여시자범삼야 담화지소료요삼주 월출산의 임별 흠보이기당삼벽기위탁 여사이이분필연 칙흠보왈 여지자종서의 약타문칙감이번자 자지선군자상위오옹작죽림정기 칙금기문상벽상유야 자개망지재 오당어사정 즉기동궁 이원유일송일백 이승기단란 울연정취합언 약시이명지왈삼벽 상청우우옹 득삼대자의 여문우옹지필상재호 왈재 왈하종득지 흠보희허유간왈 시태우옹절필야 탐나지선명일발 이금일사차 내재만덕지백연사시 경도파안 사생재전 이인객지자애송자 방차걸자여운 무감이사달지열광우옹 우옹어차청 사시애기명지의위다 이고기필분외기경 금게지 늠호기상간설경 여정벽상저앙 우이우부앙첨읍지성 일시제죽정문이무간언 오당수소 소중유재이 여렴임기좌 현연이응지왈 흠보지속이차 유언무언지간 개오소불인야 오호 위령지남 이제대해 선군여우옹심적진차 이공의지재세자 지금유미정언 자지부자재남사중 특능종시모용 불이화고이소해 지사편제잔묵 무양곤구렬신지여 이벽사선액지봉해후 정신지사회 부존기적 소이모기인 모기인 소이숭기도 숭기도 소이려기조 시기위심지정 수위지독야청청가야 이시심처사당 오지기무소괴의 역견기소기자원의 석실지무 화양지열 선군여우옹 개상이차탁계의 자지가정죽림지운 우장여지불쇠 광이언지 시우삼벽지의야 오호기기의 금불이산천유간격 불위한서소이탈 수백년가여일일 수천리가시일당 유아양가위동조자여차 이약오소거최위음협이 한송고백 간곡소불핍 독부득차군이참언 1937년에 발행된 『朝鮮寰輿勝覽(조선환여승람)』에는 서하(西河) 임군옥(任群玉)이 쓴기(記)가 실려있다. 68 竹林風韻晩相宜(죽림풍운만상의) 죽림의 풍류와 운치는 만년에 서로 알맞네 淵明園裡霜枝卓(연명원리상지탁) 도연명 정원의 서리 내린 가지처럼 뛰어나고 諸葛祠前黛色奇(제갈사전대색기) 제갈공명 사당 앞의 새파란 빛처럼 훌륭하네 三碧合來終一碧(삼벽합래종일벽) 세 가지 푸름이 합해져 결국 하나의 푸름이 되니 四時看去最冬時(사시간거최동시) 사시에서 보면 겨울이 가장 알맞은 때이네 千秋勁敵華陽叟(천추경적화양수) 만고의 강력한 적수 화양 어르신 74 은 鯨海當頭筆不衰(경해당두필불쇠) 바다 고래 앞에서도 붓은 움츠러들지 않네 |